两极的评价,《魔法坏女巫》为何如此“水土不服”?

观众对歌舞片不买单造成的另一个影响,就是对故事情节的批评和吐槽。

歌舞片作为有着悠久发展历史的好莱坞经典类型之一,其叙事本身就是与歌舞段落相结合的。片中展现主人公身上的品格或是对于艾芙芭和格林达友谊关系的描摹上,都是通过歌舞段落来完成的,比如《Defying Gravity》中艾芙芭的演唱,就表达了她不畏强权,追求自己理想的志向。

如果观众对歌舞与叙事交融这种观演形式无法代入,便无法获取从歌舞中带出的故事情节的信息量。对于这些年对“强情节”戏剧冲突有需求的观众,自然只会看的昏昏欲睡,对影片所表达的内容不知所云。

从宣发角度,这两年好莱坞大片明显减弱了对于中国内地市场的宣传力度。

相较于《魔法坏女巫》在北美许多落地的主题活动和主创的路演见面会,本片在中国内地宣发中除了一些限定海报和主创提前录好的VCR,其余一概没有,这就很难从前期宣传角度调动观众的观影热情。

从影院排片的角度,影院经理在安排排片时一定会考虑上座率更高、片长更短的电影来排,这样才能提高影院的营收。

《魔法坏女巫》的片长为161分钟,将近三个小时。本片刚上映时,影院还是会给予一定的排片率,但随着日票房和排片出现倒挂现象,后续影院排片占比显然降低了。

影片内容存在的从文化传统、歌舞类型、政治正确的表达在北美和中国内地观众的观看习惯和认知错位,到发行、放映端基于对预期收益的低期待,从宣发费用到排片率的缩减,共同导致《魔法坏女巫》在中国内地上映后如此之冷的现状。

歌舞片前路在何方?

歌舞片在中国上一次票房表现亮眼还要追溯到2017年上映的《美女与野兽》,该片创下的5.9亿的票房成绩至今没有被打破。

细数引进片票房破亿的歌舞片,包含《爱乐之城》(2.79亿)、《马戏之王》(1.01亿)都要追溯到六年前。今年上映的引进片中有歌舞元素的包括《小丑2》、《海洋奇缘2》以及《魔法坏女巫》票房均未能破亿。

不仅好莱坞引进的歌舞片票房惨淡,国产歌舞片的创作亦是举步维艰。

国产歌舞片当中,票房破亿的至今仍只有《天台爱情》(1.19亿)和《燃野少年的天空》(1.61亿),其余诸如《华丽上班族》(4760万)、《52赫兹,我爱你》(137.3万)票房均不尽如人意。

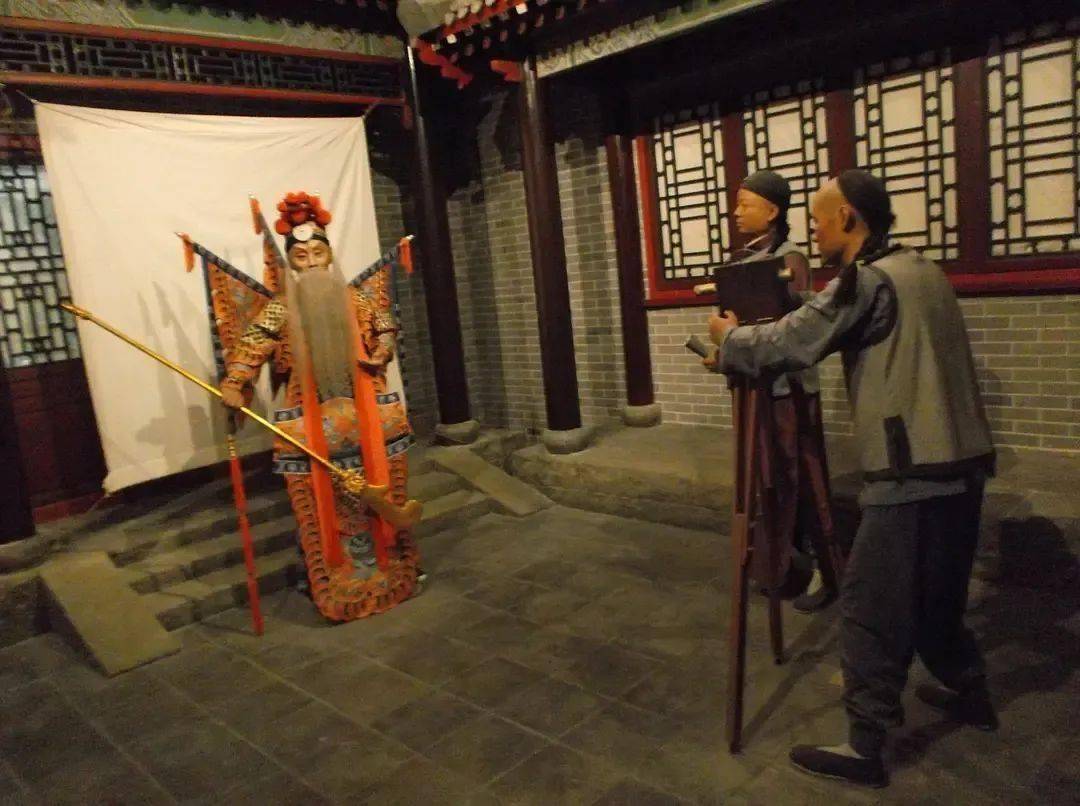

其实中国并非没有歌舞片的传统,中国的第一部自制电影《定军山》就是戏曲电影。在中国电影史的进程中,诸如费穆、石挥等导演都有过戏曲电影的尝试,香港的邵氏公司也有大量的戏曲电影的创作,且在市场上表现相当成功。

遗憾的是,中国的戏曲电影与美国好莱坞自《绿野仙踪》兴起的歌舞类型片又有非常鲜明的差异性。

戏曲电影强调舞台表演与观众之间明确的间离感,歌舞只能发生在戏台上,而非现实中。但好莱坞的歌舞片自创作伊始就是将歌舞融于日常生活中,角色们借歌舞抒发情感、完成故事的讲述。

另一方面,结合今年票房前十的电影,观众乐于走进影院消费的电影,以喜剧片为主,强调故事性而非形式感。曾有一位资深制片人表示,歌舞片与中国观众的观影需求是不同的,观众更乐于去影院看一个故事。

基于观众的消费倾向,市场上长期缺乏歌舞片这一类型片,去培养受众的观影趣味,尤其在如今的市场环境下,更难有投资方将歌舞片作为一个选项。

歌舞片并非没有破局的可能性。基于观众的审美趣味和观看习惯,虽然无法接受一言不合就唱跳,但并非不能接受片中出现演唱段落或是舞蹈表演。

去年暑期档上映的由大鹏执导的《热烈》,最终票房达到了9.13亿,该片以街舞这一运动为题材,其中有大量的街舞训练和表演的段落。

再往前追溯2016年上映的电影《摆渡人》,影片虽然饱受争议,但票房也达到了4.82亿,其中陈奕迅有一整段的歌曲《让我留在你身边》的演唱。

事实证明中国观众并非不能接受电影中出现歌唱和舞蹈的段落,但需要提供一个合理的歌舞发生的场景和情节上合理的契机。

也许我们永远无法照搬好莱坞式的歌舞片,进口片中的歌舞片也会持续的在上映时票房遇冷,但只要能够结合本土观众的审美取向,去创作在本土可执行的将歌唱和舞蹈融入电影中的行之有效的方式,积少成多,未来我们一定能够创作出市场反馈好的中国式歌舞片。