电影最后,刘德华一个人在北京某CBD写字楼的一处巨大会议室里孤独地走动。 未来没有辉煌,只有寂寥。

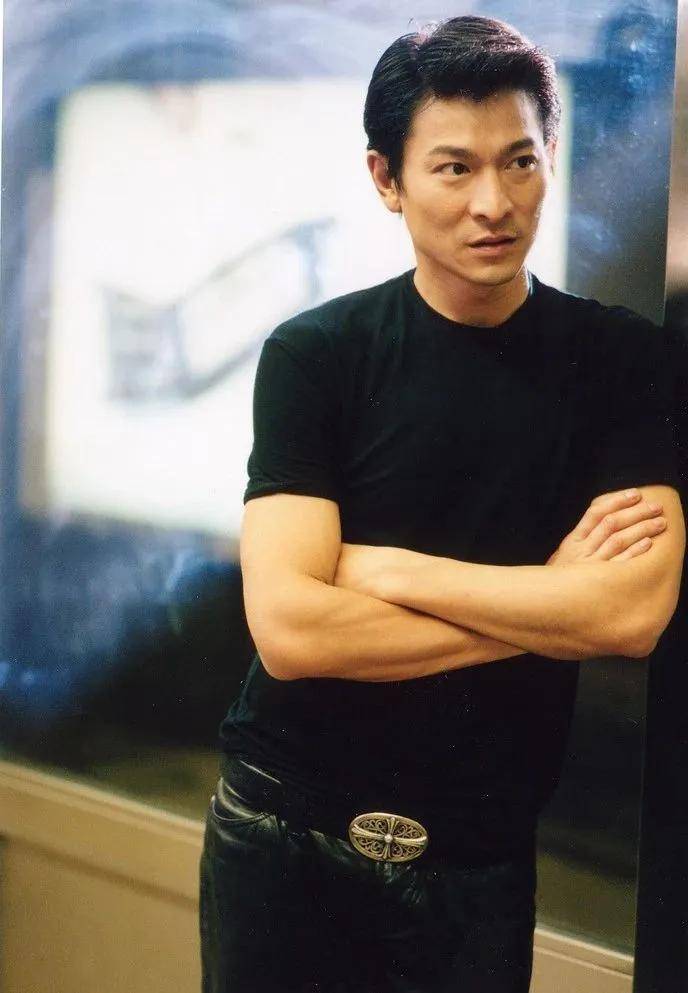

90后的一代观众已经对刘天王年轻时的颜值有了记忆缺失,对于香港歌坛和影坛,缺少见证历史的感触。

可一个时代似乎尚有余韵,又迎来了下一个新时代。

《红毯先生》之于我最大的感触就是刘天王几乎在饰演他“自己”——

一个曾经受到万千少男少女喜爱,如今步入暮年的艺人。

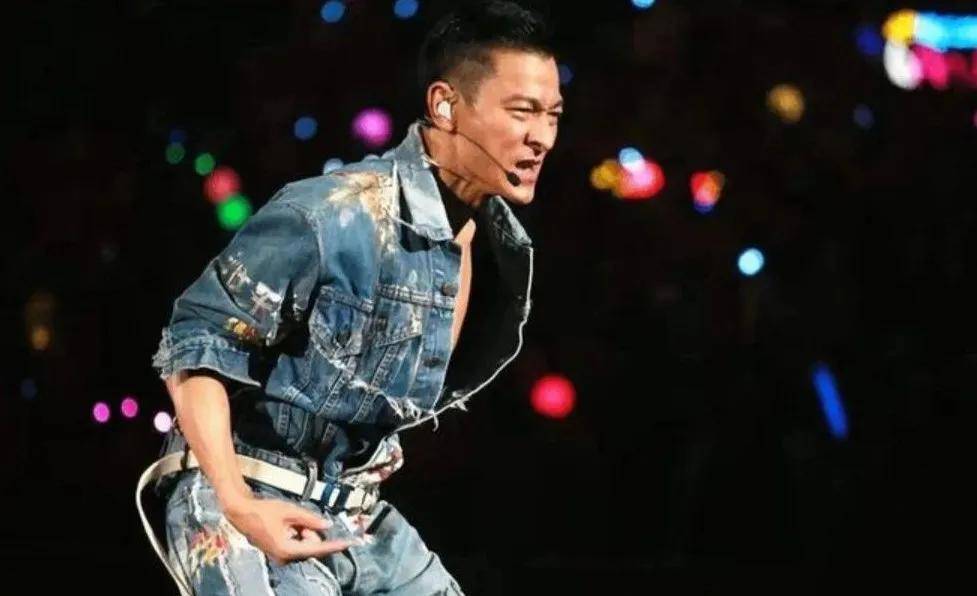

我不忍心用“过气”去形容他的境遇,因为他依然受到尊敬,歌也有人买,还有人与他一起拍电影,他依然能在演唱会上做出高难度动作,然后在摔倒后马上爬起来继续唱歌。

我管这种行为叫“职业操守”。

何况他已经63岁了。

那一代老港星出身都不太好,不少人从小就开始吃苦,做了艺人有了名气后也会受捧,接触下来大多数人都很平易近人,没有“老艺术家”的派头,也没有“偶像”的包袱。只是时运有高有低,到了内地发展一样要听风辨别位,找准自己的定位。

但有一点:

无论是拍戏还是其他工作,基本上都很认真。

这是从那个时代继承下来的作风。

毕竟香港就那么大,名声坏了很难混下去。

内地市场更大,新媒体时代同样不会给艺人太多放纵的机会。

63岁的刘德华还要保持对粉丝的热爱和事业的热情,同时他面对的是一个更加残酷的现实:

港星在内地的发展空间愈发狭窄,新生代突破不了市场壁垒,老一代也在逐渐凋零。

他是为数不多的还在拼命维护形象的香港艺人之一。

所以网民只得半调侃半辛酸地说:

天王盖地虎,刘德华最苦。

“艺人”这碗饭不好吃,能保持四十多年的好评更难。

刘德华在1981年从加入无线电视艺人训练班开始,这个行走于“无间道”的天王就已经在几代人的注视中如履薄冰:

电影《红毯先生》最后,刘德华一个人在北京某CBD写字楼的一处巨大会议室里孤独地走动。

未来没有辉煌,只有寂寥。